ニュースなどでもたびたび、介護業界で人手不足が深刻化していることが報道されています。その解決策として注目されているのが配膳ロボットです。配膳ロボットは飲食店に導入されているイメージが強いですが、介護施設でもさまざまな業務に対応することができます。

介護業界の人手不足は、今後もさらに進んでいくという予測です。2025年には約32万人、2040年には約69万人が不足するという推測結果が出ており、人間に頼らない解決方法が必要になってくるでしょう。

この記事では、深刻化する人手不足に際して、配膳ロボットを介護施設に導入するメリットや注意点について解説します。

目次

介護業界の人手不足が深刻化している

以前から問題視されていた介護業界の人手不足ですが、この先も2025年までに毎年5万人ずつ、以降も毎年3万人ずつ介護職人材が不足していくと言われています。

介護職の人手不足の原因のひとつに、重労働かつ低賃金であるという業務に対するイメージがあります。実際に処遇面でなかなか改善が進まず、「介護職員処遇改善交付金」や「介護職員処遇改善加算」などが行われてきたにも関わらず、仕事内容に対する処遇と釣り合う水準に満たしているとは言い難い状況が続いています。

そして、少子高齢社会となったことで、介護できる若い労働力よりも介護される側の高齢者の数の方が多くなってしまい、職員ひとりひとりへかかる負担が大きくなってしまっているのです。

過酷な職場環境の中では人間関係も悪化しやすく、多くの施設で離職率の高さが問題にもなっています。介護業界の人手不足は複数の要因が複雑に絡み合い、問題を解決すること自体が難しくなっているため、今後も深刻化する可能性は高いと考えられるでしょう。

介護施設で配膳ロボットが出来ること

介護業界だけでなく飲食業界でも人手不足が問題となっていますが、配膳ロボットの導入によってスタッフの負担を軽減することに成功した飲食店は少なくありません。

そして、そんな配膳ロボットは、介護施設でもさまざまな場面で活躍してくれます。では、配膳ロボットは介護施設でどのようなことができるのでしょうか。

食事の配膳・下げ膳

料理の配膳や下げ膳は配膳ロボットの基本的な仕事です。介護施設内の食堂で活用できるほか、施設内をマッピングすることで各個室へと料理を配膳・下げ膳することも可能です。一度に複数の料理を運べるので、効率的に配膳業務を進めることができます。

特に個室へ食事を運ぶタイプの介護施設の場合、職員の負担は決して小さいとは言えません。各個室を回る労力を削減し、人間のスタッフは食事中も介護が必要な方への対応に注力できるため、負担を減らすことができるでしょう。

シーツなどの備品の運搬

配膳ロボットが運搬できるものは料理だけではありません。各個室へシーツやタオルなどの備品を運搬することも可能です。掃除用品と一緒に運ぶこともできるほか、書類などを運ぶ事務作業のサポートとして対応できます。

機種によっては施設全体のマッピングも可能なため、遠くで業務をしている職員へ書類や備品を受け渡す際にも活躍します。

入居者とのコミュニケーション

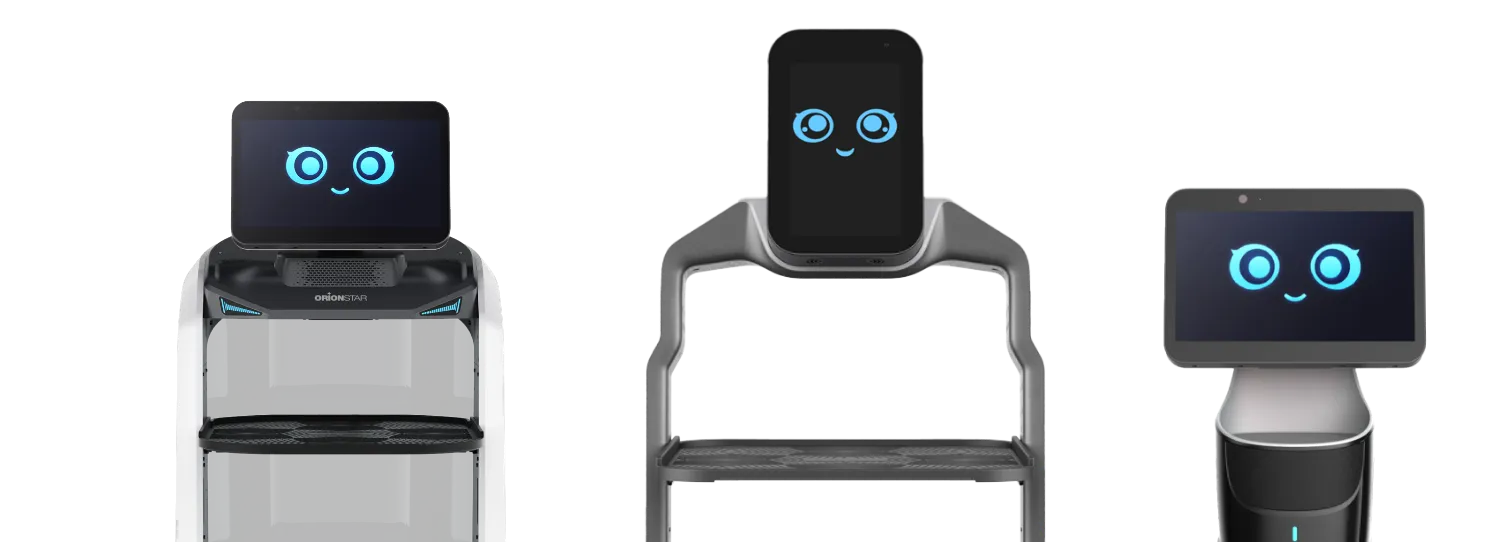

配膳ロボットにはただ料理や備品を運ぶだけのシンプルなモデルもありますが、近年流行しているのが音声認識機能とタッチパネルを搭載したAI配膳ロボットです。

AI搭載の配膳ロボットの中には、入居者との日常会話が可能なものがあります。定型文を使わないインタラクティブなやり取りができるため、施設の入居者や利用者を楽しませることができます。

さらに、タッチパネルに表情を映すことができるモデルなら、会話内容に合わせて疑似的に感情表現をすることで、コミュニケーションに愛嬌をもたらすことが可能です。

また、機種によってはバースデーモードなど特別な日をお祝いする機能も搭載されています。季節のイベントなどに合わせて演出することで、エンターテインメント性を高めて、施設の雰囲気を和やかでより良いものへと変化させてくれるでしょう。

介護施設に配膳ロボットを導入するメリット

配膳ロボットは介護施設でもさまざまな場面で活躍してくれますが、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

介護施設に配膳ロボットを導入するメリットについて解説します。

スタッフの負担を軽減

さまざまな運搬業務を任せることができるので、介護職員の負担を軽減することができます。介護業務では人手が必要な場面が多く、介護以外の業務が加わるとどうしても仕事量が膨大になってしまいがちです。

人の手による繊細な作業が必要なく、自動化しても問題のない運搬業務などを配膳ロボットにお任せすることで、スタッフの仕事量を減らし、負担を軽減することができます。

センサー搭載で安定した運搬が可能

機能がシンプルな配膳ロボットでも、ほとんどのモデルにセンサー機能が搭載されており、障害物や人を感知して自動で停止・回避をすることができます。

同様に、衝撃を緩和するサスペンションやバンパーなどを搭載している機種がほとんどです。万が一、壁や段差などにぶつかることがあった場合でも、トレーに載せた荷物を落とさないような、安全で安定感のある運搬業務が可能となっています。

感染症対策にも有効

2020年ごろから流行中の新型コロナウイルスですが、介護施設でもクラスター(集団感染)が発生しています。2020年7月には、群馬県内の住宅型有料老人ホームにて、69名が感染し18名が死亡した大規模なクラスターが発生しました。

新型コロナウイルスの感染者が減少し落ち着きを見せていても、常にクラスターが発生するリスクは消えていません。また、新型コロナウイルスに限らず、インフルエンザなど集団感染を起こす病気は他にもあります。つまり今後も引き続き感染症対策が必要だということです。

感染症対策で最も有効な手段は、やはり、できるだけ人との対面・接触を避けることです。特に高齢者は抵抗力や体力が低下しており、感染症が原因で死亡するリスクが高く、厳重な注意が必要になってきます。

配膳ロボットを導入すれば、人間同士が直接的に接触をする機会を減らすことができるため、感染症対策にも非常に有効です。

休日や夜間など時間を選ばず稼働できる

人間は休まずに働き続けることはできません。しかし配膳ロボットならば、充電やメンテナンスの時間さえあれば、休日は不要で毎日稼働させることができます。

さらに職員の数が少なくなる夜間や早朝などでも問題なく、時間を選ばずに稼働できます。このように、配膳ロボットを導入することでシフト調整がしやすくなるのもメリットです。

介護施設に配膳ロボットを導入する時の注意点

配膳ロボットは飲食店だけでなく介護施設でも活躍してくれる便利なデジタルツールです。しかし、導入する際に注意しなければならない点もいくつかあります。

ここでは、どのような部分に注意するべきか解説します。

導入に初期費用がかかる

配膳ロボットを導入する際には、多額の初期費用が必要になります。リーズナブルなモデルならば100万円以下から導入可能ですが、高機能なモデルの場合は300~600万円以上必要な場合もあるのです。

365日長時間にわたって稼働できると考えると、長期的に見たコストパフォーマンスは高いですが、それでも初期費用が高額であることには変わりません。

しかし、初期費用に関しては減額も可能です。例えば、リースやレンタルに対応しているモデルを選んで導入することで、初期費用を数万円程度に留めることができます。

また、各自治体や団体が行っている補助金・助成金制度を利用することで、初期費用を抑えて購入することも可能です。例えば東京都では、介護施設を対象にした「掃除・配膳ロボット導入支援事業」が行われていました。補助基準額は1施設あたり240万円で、リース・レンタル契約も対象です。

そのほかにもさまざまな補助金・助成金制度があります。補助金・助成金は各年度ごとに募集されている場合が多いため、常に最新情報を確認しておくことをおすすめします。

お皿を取る・載せる作業は人間が行う必要がある

配膳ロボットは運搬業務やコミュニケーションが可能ですが、自身でお皿を取ったり乗せたりすることはできません。また、運搬する際も、人間が指示を行う必要があります。このように、配膳ロボットを活用するには必ず人間の手が必要であり、完全な自動化が難しいのは事実です。

しかし、人の手が必要であるものの、負担軽減へ大きく貢献することは間違いありません。さらに、ロボットならではの自律性と安定感によって作業の効率は確実に上がります。操作に人手が必要なデメリットよりも、作業効率化のメリットの方が大きいと言えるでしょう。

エレベーターに自分で乗ることはできない

モデルによって精度などは異なるものの、配膳ロボットは介護施設全体のマッピングと移動が可能です。

一方で、段差を苦手とするため階段は使用できず、エレベーターへ乗り込んで自分で階数を指定するといったこともできません。つまり、配膳ロボットだけではフロアを跨いだ移動は難しいということです。

しかし、人間と一緒ならばエレベーターで移動することが可能です。必要なときだけ同行して目的のフロアへ運んでやれば、あとは指示通り自動で業務を進めてくれます。

通路の幅が狭いと通行できない

配膳ロボットは本体サイズが大きめに作られているため、通路の幅が狭い部分は通行できません。備品などで狭くなっている部分は、センサーが反応してしまって遠回りされてしまうこともあるでしょう。

そのため、配膳ロボットが通行可能な幅を事前に確認し、施設内の通路を通りやすいように整備する必要があります。備品などを置きっぱなしにすることも避けましょう。

配膳ロボットが動ける環境を整えることは、人間のスタッフの動きやすさやバリアフリーの観点から考えてもメリットがあることですので、実施することをおすすめします。

環境を整えることに加えて、狭いところでも通れる配膳ロボットを選ぶこともおすすめします。OrionStarの配膳ロボット「Luckibot Pro」は、走行可能な最小通路幅が65cmとスリムなボディが特徴です。そのため、介護施設内の狭い通路でも配膳ロボットを活用することができます。

配膳ロボット導入には補助金も使用可能

配膳ロボットは高機能である分、購入するためには多額の費用が必要です。配膳ロボットを導入する高額な初期費用を用意できない施設も少なくないでしょう。

しかし、配膳ロボットの導入には補助金・助成金制度を利用できる場合があります。東京都は、対象を介護施設に限定した補助金制度を令和5年度に実施していました。人手不足が深刻化していることも踏まえ、今後も介護施設を対象にした制度が増える可能性は十分に考えられます。

そのため、導入したい介護施設が対象となる補助金・助成金があるか事前にリサーチしてみるといいかもしれません。また、補助金が利用できない場合でも、リースやレンタル制度によって初期費用を抑えることは可能です。

まとめ

配膳ロボットを介護施設に導入するメリットはたくさんあります。しかし、ただ導入するだけでは、意外と使いづらかったり、上手に活用できなかったりなど失敗することもあるかもしれません。

配膳ロボットの導入に失敗しないためには、注意点を把握したうえでメリットとよく比較してから検討することが大切です。最終的な目的は、業務効率を上げることではなく、介護施設としてのサービスの質を上げるために導入するということを意識すると失敗しにくいでしょう。

飲食店で活躍するイメージが強い配膳ロボットは、介護施設でも強い味方となってくれるはずです。人手不足やオペレーションなどの問題を解決する糸口としてぜひ、配膳ロボットの導入を考えてみてください。